[사설] 기자의 '놈 자(者)'가 묻는다 - 언론인의 자세와 책임

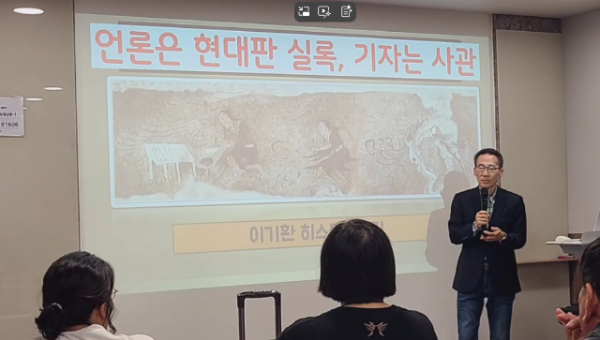

이기환 전 경향신문 역사전문기자는 최근 한국언론진흥재단 대구지사 언론인 연수 강연에서 "기자(記者)는 한자로 '놈 자(者)'를 쓰는 유일한 직업"이라며 "검사나 판사는 '섬길 사(仕)'를, 의사나 간호사는 '선비 사(士)'를 쓰지만, 기자만 '놈 자(者)'를 쓴다"고 설명했다. "이는 낮은 자세에서 서민들과 백성들의 입장을 그 눈높이에서 다루는 직책이기 때문"이라는 그의 해석은, 지난 10월 30일 매일신문과 일요서울 기자 간 명예훼손 소송을 보며 더욱 무겁게 다가온다.

재판에서 드러난 핵심 쟁점은 기획기사 10건에 대한 7천만원의 성격이다. 매일신문 기자는 "신문사가 받은 보조금"이라고 주장하지만, 이는 언론의 독립성과 공정성에 대한 근본적 의문을 제기한다.

지방자치단체로부터 보조금을 받아 기획기사를 작성하고 책자를 제작하는 관행이 "다른 언론사도 하는 일"이라는 증언은 더욱 우려스럽다. 설령 개인이 아닌 신문사가 받았다 해도, 취재 대상으로부터 돈을 받고 기사를 쓰는 구조 자체가 언론의 공정성을 훼손한다는 점은 분명하다.

이기환 기자는 "기자라는 직업은 돈을 벌려고 하면 안 되는 직업"이라고 강조했다. 기자의 역할은 "세상을 바꾸고, 역사가나 고고학자들의 연구 결과를 대중에게 쉽게 전달하기 위해 공부하고 베푸는 것"이라는 그의 말은 이번 사건을 비추는 거울이 된다.

구미대 교수 관련 기사를 둘러싼 논란도 심각하다. 기자는 "교수가 사실을 인정했다"며 녹취록을 근거로 제시하지만, 결과적으로 무혐의 처분이 났다. 취재 당시의 확인만으로 충분한가? 기사가 사람의 명예와 직업에 미치는 영향을 고려할 때, 기자는 수사 결과에도 "관심을 갖지 않았다"는 답변은 무책임하다.

이기환 기자는 "50년, 100년 지나서 신문을 보면 기자 이름이 나온다. 정말 기사도 잘 써야 되고 제목도 잘 써야 한다"고 당부했다. 기사 하나하나가 역사가 되고, 수백 년 뒤 평가받는다는 사실을 잊어서는 안 된다.

양측 모두 "4년간의 비방"과 "공모 의혹"을 주장하며 팽행선을 달리고 있다. 그러나 이 과정에서 정작 중요한 것은 진실이 무엇이고, 언론이 어떤 자세로 취재하고 보도해야 하는가 하는 본질적 질문이다.

연산군이 "임금이 두려운 것은 역사뿐이다"라고 말했듯, 기자가 두려워해야 할 것도 역사의 평가다. 이기환 기자는 "박제되지 않도록 좋은 기사로 남기 바란다"고 당부했다. 을사오적이 신문에 의해 규정되었듯, 언론인의 행적 역시 역사에 기록된다.

'놈 자(者)'를 쓰는 기자는 권력자가 아니라 백성의 눈높이에 서야 한다. 높은 곳이 아니라 낮은 곳에서, 권력이 아니라 민초의 편에서 세상을 기록하는 것이 기자의 본분이다.

기자의 펜은 진실을 기록하는 사관(史官)의 붓이어야지, 이익에 흔들리는 도구가 되어서는 안 된다. 조선시대 사관들이 "목이 달아나도 사필은 곡필할 수 없다"며 지켰던 기록 정신이 바로 '놈 자(者)'의 정신이다.

<저작권자(c)한국유통신문. 무단전재-재배포 금지>

기사제보 및 사회적 공헌활동 홍보기사 문의: 010-3546-9865, flower_im@naver.co

검증된 모든 물건 판매 대행, 중소상공인들의 사업을 더욱 윤택하게 해주는

Comments